Новый театральный сезон в Новосибирске начался ярко - с новаторских премьер и скандалов.

Впрочем, скандалы в него плавно перешли из сезона предыдущего и касаются, в основном, театра оперы и балета. Сам главный театр Сибири стоит в лесах, на форумах народ активно обсуждает, правда ли, что стены фойе покрасили в малиновый цвет, а стулья с третьего яруса хотят убрать вовсе, создав стоячую галёрку... Руководство театра хранит гордое молчание, обещая отрыть сезон лишь в ноябре.

Но страсти вокруг театра кипят нешуточные. И это неудивительно – все-таки за последние семьдесят лет новосибирцы привыкли гордиться своим оперным и тревожатся за его будущее. Да и кресла в театре были удобные, жалко их.

Хотя, судя по последним тенденциям, кресла в зрительном зале, может быть, и не нужны. Новосибирские режиссеры дружно тянут своего зрителя на сцену, где расставляют обычные, не очень удобные стулья. И это - главное, что меня расстраивает.

Стулья в театре – это вообще предметы такие… знаковые. Не всякий режиссер решится отправить актрису с зонтиком «Хочу Подколесина» гулять по проволоке над сценой, а вот подставить зрителю вместо уютного кресла жёсткий стул сегодня готов буквально каждый. Да что говорить о подмене кресел стульями, когда в «Глобусе» Алексей Крикливый вместо благородного Гамлета и прекрасной Гертруды вообще выпустил на сцену кучу зомби…

Предпоказы театрального квеста «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда прошли еще в июне. И тогда, выступая перед первыми зрителями, Алексей Крикливый признавался, что смотреть спектакль, не зная «Гамлета», практически невозможно. В общем, как ни грустно это звучит, это существенно ограничивает количество потенциальных зрителей.

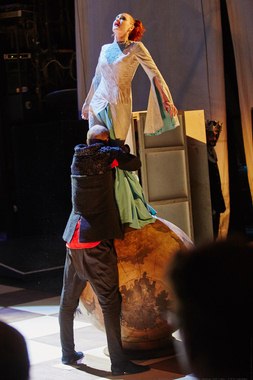

Другим ограничивающим условием будет, видимо, любовь к трэшу. Ибо девочка-зомби на шаре – это немного не та Офелия, к которой мы привыкли. Да тут по сути и нет ничего привычного – ни в героях, ни в мире, в котором они существуют. Сама пьеса Стоппарда уже рушит устои, низводя реальность до абсурда, а Алексей Крикливый еще добавляет хаоса.

Мирное безвременье, в которое попадают соученики Гамлета Розенкранц и Гильденстерн (Никита Сарычев и Руслан Вяткин), лишено смысла. Здесь даже монетку подкидывать бессмысленно – все равно выпадает орел. И в этом безвременье вдруг прорисовывается яркое пятно - театральная труппа во главе с Иваном Басюрой. Резкие, нелепые штрихи, абсурдные поступки, на первый взгляд, лишенные смысла. И с этого момента хаос начинает закручиваться в спираль.

Спектакль словно полотно, написанное импрессионистом, – яркие, сочные мазки так и висят в воздухе, рассеивая внимание. Монолог про театр сменяет нелепый диалог о деньгах, история принца Гамлета превращается в страшилку про Хэллоуин, любовная история оказывается черной комедией, а ее героев показательно пытаются повесить в конце представления…

Странная мозаика завораживает, увлекает, но вплоть до третьего действия не складывается воедино.

Не помогает и то, что после первого действия зрителей торжественно проводят на сцену и там усаживают на эти самые неудобные стулья вместо комфортных театральных кресел. Понятно, что мы смотрим на изнанку мира, подглядываем из-за кулис, но это не решает проблемы…

А потом в третьем действии вдруг встают на место все пазлы, из ярких мазков начинает складываться картина. И каждый мазок, каждая реплика артистов под жестким управлением Ивана Басюры, каждое движение зомби, каждый вопрос Гильденстерна и ответ Розенкранца обретают свой смысл.

И из абсурдного мира театра и безвременья вырастает история предательства… Точнее, не совсем так – это пьеса Стоппарда об истории предательства. А спектакль Алексея Крикливого – это история выбора, который приходится делать каждому - во времени ли, в безвременье… и если ты сам не сделаешь выбор, то мир сделает его за тебя. Яркая картина – история о том, что предавая кого-то, ты предашь прежде всего себя, что жить понарошку можно, но платить за все придется взаправду, о том, что в сумасшедшем мире хаоса выжить можно, но ценой выживания может быть смерть личности…

«Три сестры» на сцене «Красного факела» в постановке Тимофея Кулябина – скорее этюд в черно- белых тонах. В черном закулисье сцены выстроен черно-белый дом, в котором живет семья Прозоровых. Здесь все лаконично и просто - нет красочных декораций, ярких костюмов, здесь ничего нет. Зритель усаживается на жестких черных стульях, выставленных по краю этого дома Прозоровых, и погружается в спектакль, где, по идее режиссера, его ничто не должно отвлекать – ни краски, ни слова… Более четырех часов на сцене идет спектакль на языке жестов, а текст пьесы «пробегает» субтитрами над сценой. Внимание раздваивается - то ли следить за текстом пьесы, то ли за игрой актера… К началу второго действия уже приноравливаешься и вроде успеваешь. И тогда в третьем, чтобы зритель до конца прочувствовал, что искусство – это тяжкий труд, а не развлечение, на сцене исчезает свет, и лишь отблески гаджетов изредка освещают лица актеров, которые любят, страдают, теряют, плачут, смеются……

Но, несмотря на гаджеты, отсутствие слов и открытость площадки, когда можно наблюдать, чем занимаются персонажи не прописанных Чеховым сцен, это очень классический, совершенно чеховский спектакль. Тот самый психологический театр, когда за каждым словом стоит своя история, и ее угадываешь по молчанию.

Четыре действия, четыре времени года, время потерь и отчаянья. Два года артисты репетировали спектакль - учили язык жестов, продумывали мизансцены, изучали своих героев. Время зря не прошло, изучили. В «Красном факеле» очень талантливые актеры. Порывистая, яркая, такая живая Ирина Линды Ахметзяновой понемногу гаснет на глазах зрителя. И один из немногих моментов, которые полностью оправдывают выбор языка жестов в спектакле - это истерика Ирины в третьем действии. Здесь слова лишние. Человек, имеющий возможность говорить, не смог бы, не стал бы так кричать, так биться... Ирина мечется, не имея возможности выразить свою боль вербально, мычит и стучит по полу, в надежде привлечь внимание, кричит без слов. И ее понимаешь. Как понимаешь и Чебутыкина, в исполнении заслуженного артиста России Андрея Черных.

Милый заботливый толстячок в начале спектакля, он суетится в провальной попытке вернуть тепло, которое когда-то давал ему этот дом Прозоровых. Разочаровавшись, уходит в черный бездумный запой, когда и не видно героя, но вечный стук падающих стульев напоминает о нем. И выходит вновь - уже застывшим, циничным и равнодушным, словно живой мертвец. Причем артисту совершенно не нужны краски и грим, чтобы изобразить этакого зомби. Одна реплика, одна усмешка - и вместо живого теплого дядюшки перед тобой - равнодушный живой труп. И на него - уже мертвого – неожиданно похож в конце спектакля Андрей Прозоров. Романтичный мальчик, играющий на скрипке, превращается в раздутое самомнением ничтожество, аккуратно одергивая галстук, прикрывающий ширинку...

Каждая роль в этом спектакле - актерский успех. Импульсивная Маша - Дарья Емельянова. Трогательный Тузенбах - Антон Войнович. Тихий маньяк, вдруг напомнивший Карандышева в исполнении Мягкова- Соленый - Константин Телегин. Планомерно заковывающая себя в футляр Ольга - Ирина Кривонос.

С чего Чехов решил, что - комедия? Для меня «Три сестры» всегда были трагедией. О трагедии отсутствия любви говорит и Тимофей Кулябин. Очень чеховский спектакль, совершенно классическая трактовка. Только вот на языке жестов.

Логика подсказывает - отсутствие слов позволяет артистам даже немного переигрывать, предельно эмоционально выдавать свои реакции. Так «Трех сестер» еще никто не ставил. Это однозначно! И не зря субтитры пьесы заготовлены на трех языках - такой новаторский подход безусловно вызовет интерес и фестивальная судьба спектакля обещает быть интересной …И театр и режиссер имеют полное право экспериментировать.

И совсем не обязательно за новой формой искать еще что- то новое, прежде не высказанное. В конце концов, это может быть просто история, безо всякой так сверхзадачи…

Только вот сидеть зрителю четыре часа с половиной часа на неудобных стульях... А с другой стороны - ради искусства можно и пострадать. Не только же артистам осваивать акробатические трюки и язык жестов.

Пора и зрителям идти на компромисс – например, ходить в театр со своими подушечками.

Евгения Буторина,

Фото Фрола Подлесного предоставлено пресс-службами театров «Глобус» и «Красный факел».